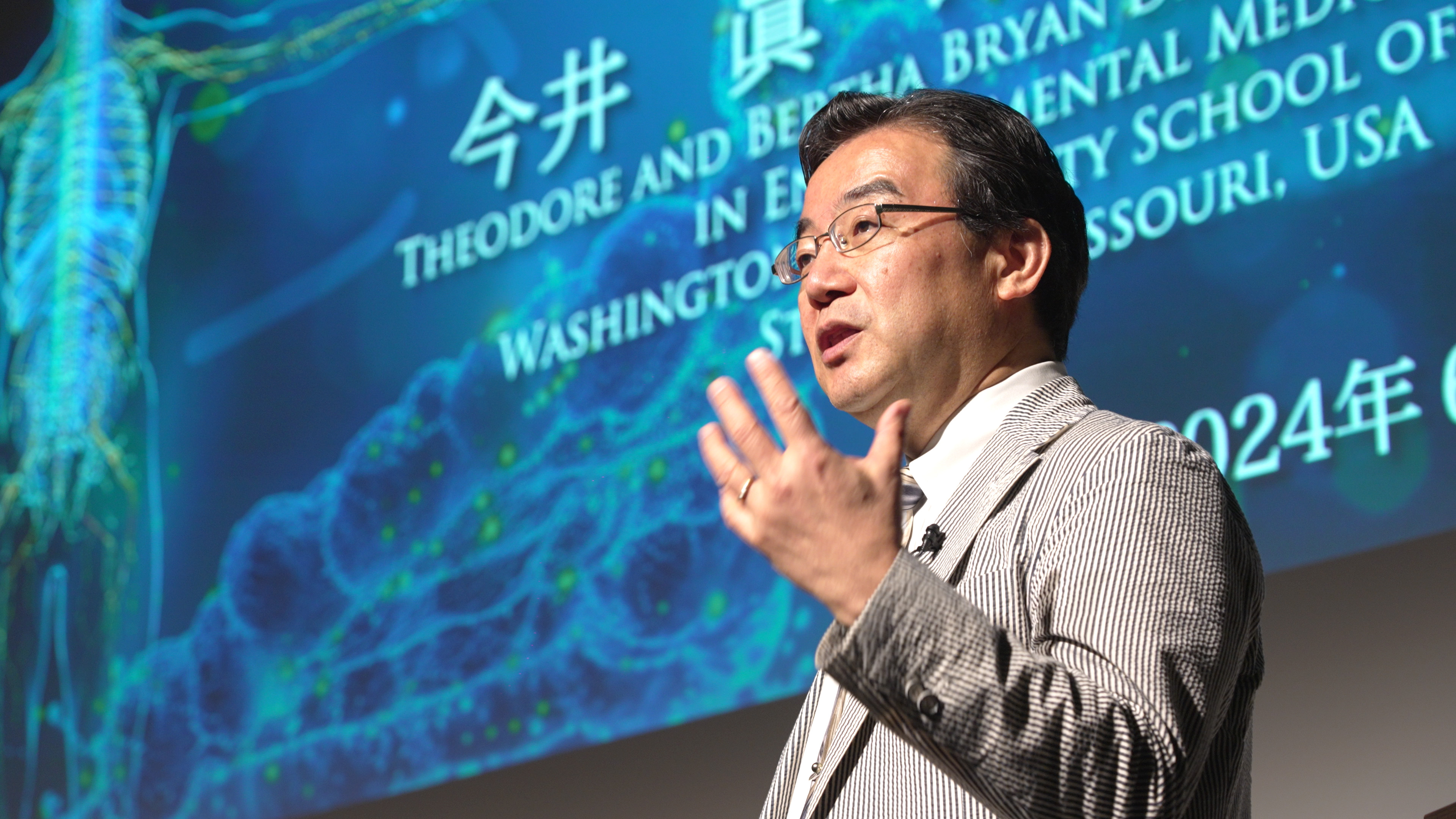

今井眞一郎テオドール&バーサ・ブライアン卓越教授

「NMNを中心とする健康長寿社会の未来」セミナー・前編

2024年7月9日

37年以上にわたり老化・寿命研究の最先端を牽引し、サーチュイン※と抗老化物質「NMN」(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)の重要性を世界で初めて発見したワシントン大学の今井眞一郎(いまい・しんいちろう)テオドール&バーサ・ブライアン卓越教授(環境医学)(以下、今井卓越教授)によるセミナー「NMNを中心とする健康長寿社会の未来」が2024年6月3日に東京都内で開催された。 今回で4回目を迎えるセミナーのテーマは「抗老化科学を生かした活力ある生活のビジョン」。 老化・寿命制御のメカニズムを解明しようとする研究はここ10年の間に加速度を増しており、多くの人の関心を集めているが、だからこそ、今井卓越教授は「主にインターネットを通じて科学的根拠が薄弱な、あるいは全くない『抗老化方法』が流布し、正しい情報が何で、日々の生活でどう生かせばいいのかが分からなくなっている」と指摘する。 セミナーの模様を前後編にわたってお届けする。 ※サーチュイン:老化・寿命の制御に重要な役割を果たし、カロリー制限で活性化される酵素の一種。 「老化は病気ではないと考えております」 セミナーの冒頭でこう発言した今井卓越教授。「老化は病気である。だから治療が可能である」というのは、米ハーバード大学のデビッド・A・シンクレア教授が世界的ベストセラーになった著書『ライフスパン LIFE SPAN 老いなき世界』(東洋経済新報社)で主張した内容だが、今井卓越教授は「彼は長年の非常に親しい友人であるのですが、この点に関しては私は違う意見を持っています」と続ける。 今井卓越教授によると、老化は「私たちの体をシステムとして捉えたときに、そのシステムに時間経過とともに起こる機能低下」と考えられる。そして、今井卓越教授が「老化は病気ではない」と考える理由には3つの根拠がある。 「例えば、糖尿病という病気を考えていただきたいのですが、Aさんが糖尿病を発症したからといって、Bさんに糖尿病が起こるとは限りません。病気というのは、どの一つの病気をとってみても全員に起こることはありませんが、老化という現象は全ての人に起こります。老化から逃れられる人はいない、というのが、私が『老化は病気ではない』とする、最大の根拠です」 第2の根拠は、「病気は特定の臓器や組織に異常が起こることが主となりますが、老化は、曲がりなりにも各臓器の機能のバランスが取れた状態でだんだんと衰えていく、という現象」だからだ。 そして、第3の根拠として「老化は遅れさせることはできるけれど、元に戻すことはできません。一方で、病気の場合は治療することで元にあった状態に戻すことが多くの場合、目的となります」と締めくくった。 「老化を病気」と見なすことが問題なのは、日本特有の事情もあるという。 セミナーでは、「国民医療費の概況」のデータを示し、令和4年度で国民医療費が46兆円に達していることを指摘。GDPに占める医療支出はOECD諸国で4番目に高いものの自己負担額は低く、政府支出に占める公的医療支出の割合はOECD諸国で一番高いという調査を引用しながら、今井卓越教授自身が住んでいるアメリカと比べて皆保険制度が整っている日本の状況を解説した。 その上で、少子高齢化が進行中の日本において重要なのは、老化を治療することではなく、老化を予防することで、私たちが普段の生活を送る中でいかに健康を保つかが今後の社会を持続的に保っていく上でも重要であることを強調した。 そこで、今井卓越教授が以前から強調しているのが「プロダクティブ・エイジング」だ。「プロダクティブ・エイジング」とは、年を取ったときに、精神的にも肉体的にも健康を保持し、個人の生活においても社会に対する貢献においても生産的な生活を送ることを目的とした生き方を指す。 「プロダクティブ・エイジングというのは、米国の国立老化研究所(NIA)の初代所長を務めた故ロバート・N・バトラー博士が生み出した言葉で、日本にはもっと簡単な言葉があります。いわゆる『ピンピンコロリ』を実現しましょう、ということです」(今井卓越教授) では、そのためには私たちが日頃から実践できることは何か? 具体的な方法については後編で紹介する。

「老化は病気ではない」と考える3つの根拠

「老化を予防する」持続的な社会をつくっていくために大事なこと