今井眞一郎教授「NMNを中心とする健康長寿社会の未来」セミナー・後編

2023年7月6日

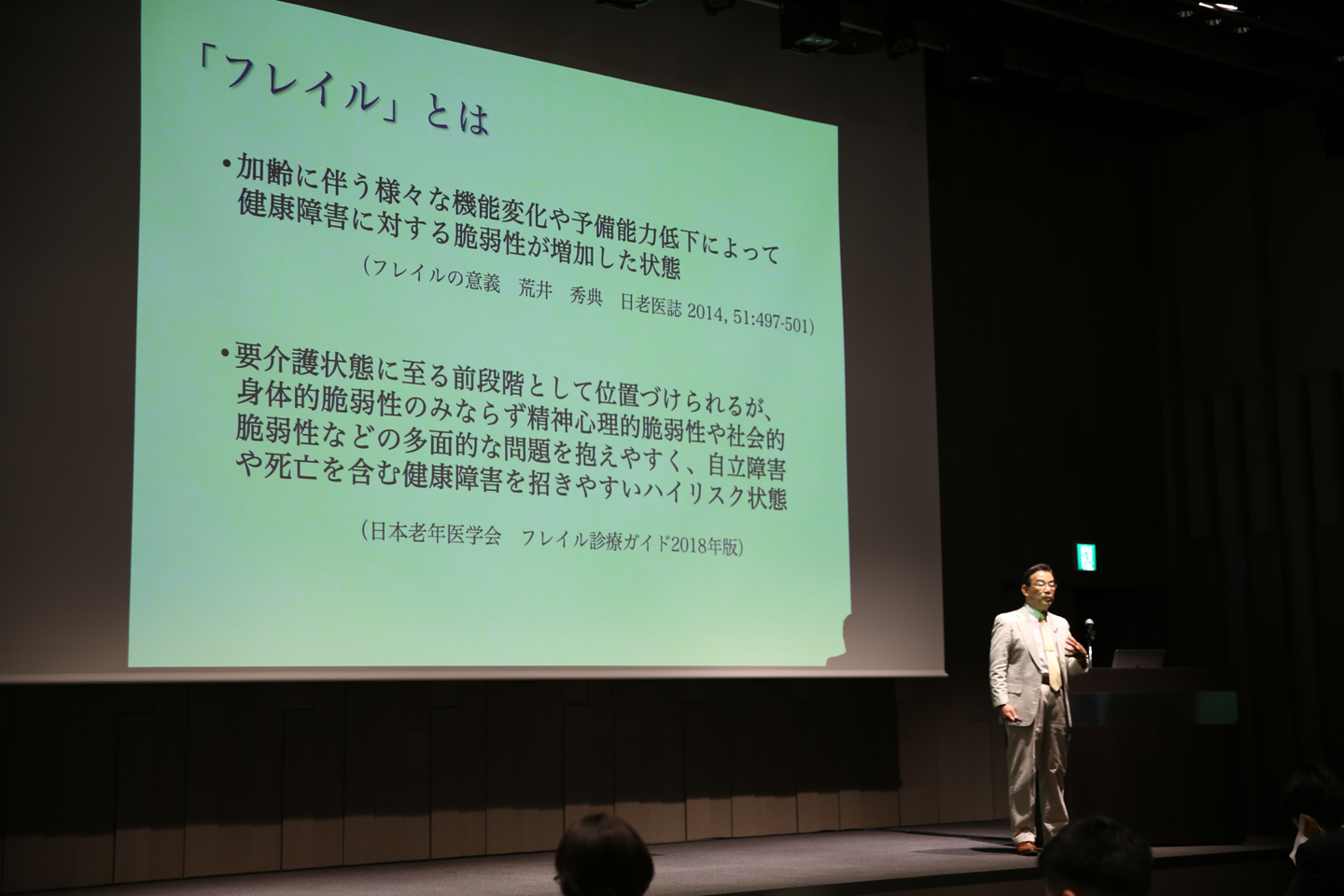

36年以上にわたり老化・寿命研究の最先端を牽引し、サーチュイン※と抗老化物質「NMN」(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)の重要性を世界で初めて発見したワシントン大学の今井眞一郎(いまい・しんいちろう)教授によるセミナー「NMNを中心とする健康長寿社会の未来 人生100年時代へのソリューションを探る」が5月11日に会場とオンラインで開催された。 今回のセミナーのテーマは、健康な状態と要介護状態の中間の段階を表す「フレイル」。超高齢化社会に突入した日本でますます関心が高まっている「フレイル」について今井教授から興味深い研究結果が報告された。 ※サーチュイン:老化・寿命の制御に重要な役割を果たし、カロリー制限で活性化される酵素の一種。 セミナーの後編では、精神的・心理的フレイルや社会的フレイルも脳の特定の神経細胞が関わっていることが紹介された。 精神・心理的フレイルは「だるい」「何もする気が起きない」などとして表れ、社会的フレイルは社会や人とのふれあいや交流の機会が減少することで引きこもりがちになることを指す。 「精神・心理的フレイル 、社会的フレイルはモチベーションに関わってきます。人生100年時代と言いますが、せっかく長く生きられるようになってもやる気やモチベーションがなければつまらない人生になるというのはみなさん想像に難くないと思います」(今井教授、以下同) ここでモチベーションに関する実験結果が紹介された。 若いマウス、老齢マウス、群から一匹だけ離して「社会的隔離」を行ったマウスのモチベーションを測ったところ、若いマウスに比べて老齢マウスは明らかにモチベーションが落ちた。また、若くてモチベーションがあるマウスでも、社会的隔離を行うと老齢マウスと同程度、モチベーションが落ちた。さらに老齢マウスに社会的隔離を行うとさらにモチベーションは落ちたという。 「今回はマウスの実験ですが、ご老人の方が一人になって社会的隔離状態になると深刻な問題が起こることが予想されます」 ここで今井教授が突き止めたのは、モチベーションを保つのにも中枢性の原因が重要ということだ。 「脳に腹側被蓋野(VTA)という領域があるのですが、ここの神経細胞の機能を保つための特別なタンパク質(脳由来神経栄養因子・BDNF)が落ちてしまうことが分かりました。BDNFの量が落ちることで腹側被蓋野の神経細胞の働きが低下してしまいます。実際に若いマウスで腹側被蓋野のBDNFの量を遺伝操作的に落とすとモチベーションが落ちてしまいます。精神的・社会的フレイルを改善するためには脳の働きを保たなければいけないということです」 大盛況だったセミナーの模様 老化・寿命研究の第一人者として世界的に注目される今井教授が講演のたびに強調して伝えていることがある。それは今井教授の研究の目的だ。 「私たちサイエンティストはただいたずらに寿命を延ばすことを目的としているわけではありません。年を取った時に、精神的にも肉体的にも健康を保持し、個人の生活においても社会に対する貢献においても生産的な生活を送ることを目的とした『プロダクティブ・エイジング』を日本で実現したいと考えているからです。 日本から世界に向かって発信することによって、日本という国が健康長寿国家の世界的なロールモデルとして、世界の人たちから尊敬される国になって欲しいという思いを持っています」 セミナーが開催された、その週の5月8日の月曜日。2019年の終わりから世界中をどん底に突き落とした新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行した。 熱気あふれるセミナーの終了時刻が迫った終盤、4月にアメリカの自宅にラボのメンバーとその家族を招いて撮影したという1枚の写真をスライドに写した今井教授。 「みんなが笑って写っている写真を3年半ぶりに撮ることができました。日本では今もなかなか大変な時期が続き、社会が正常な活動を取り戻すのにもうしばらく時間はかかりそうですが、そんな努力の積み重ねと同じように、もしくはさらに長期に渡る努力の積み重ねがないと、日本が超高齢化社会の問題を解決していくことは非常に難しいと思います。地道な基礎研究とそれを社会実装していく努力が少しでも日本に明るい未来をもたらすことができるようにこれからも努力を続けていきたいと思います」と力をこめた。

精神的、社会的フレイルと脳の神経細胞の関わりは?

「プロダクティブ・エイジングを日本で実現したい」今井教授の思い